Akustikkabinen, auch bekannt als Akustik-Bürozellen oder Office Pods, sind in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Der zunehmende Trend zur Arbeit in offenen Büroräumen und gleichzeitig die Notwendigkeit, den Mitarbeitern Privatsphäre und angemessene akustische Bedingungen zu bieten, haben dazu geführt, dass solche Kabinen zu einem festen Bestandteil moderner Arbeitsräume, Hochschulen und öffentlicher Einrichtungen geworden sind. Damit diese Kabinen jedoch ihre Funktion erfüllen können – nämlich Schalldämmung und Komfort zu gewährleisten –, müssen sie nicht nur mit schallabsorbierenden Materialien ausgestattet sein, sondern auch über eine entsprechend konzipierte Belüftung verfügen.

Die Belüftung in Schallkabinen ist nicht nur eine Frage des thermischen Komforts, sondern vor allem eine Frage der Gesundheit, Sicherheit und Effizienz. Ein geschlossener Raum mit geringem Volumen kann sehr schnell Kohlendioxid (CO₂), Feuchtigkeit und Wärme ansammeln, die vom Nutzer und von elektronischen Geräten erzeugt werden. Das Fehlen eines geeigneten Belüftungssystems führt zu Konzentrationsschwäche, Verschlechterung des Wohlbefindens und sogar zu psychischen Beschwerden. In diesem Artikel stellen wir detailliert die Rolle der Belüftung in Schallschutzkabinen, verschiedene Arten von Belüftungslösungen – darunter Ventilatoren – sowie die Kriterien für deren Auswahl vor.

Akustikkabinen – ein kurzer Überblick über den Markt und die Kabinentypen

Der Markt für Schallschutzkabinen wächst weltweit mit einer Rate von 7-10 % pro Jahr. Schätzungen zufolge wird sie bis 2030 mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreichen und sowohl das Büro- als auch das Bildungs- und das öffentliche Segment abdecken. In Polen wächst der Markt schnell, angetrieben durch den Trend zu Großraumbüros und Coworking Spaces.

Akustikkabinen können in mehrere Kategorien eingeteilt werden:

Telefonkabinen – kompakt, für kurze Telefongespräche und Videokonferenzen für eine Person.

Einzelarbeitskabinen – etwas größer, mit Platz für einen Laptop, einen Sessel und einen Tisch; ermöglichen längeres konzentriertes Arbeiten.

Konferenzkabinen – kabinen für zwei, vier oder sogar sechs Personen, die oft als kleine Sitzungsräume genutzt werden.

Spezialisierte Kabinen – z. B. für Audioaufnahmen, psychologische Therapie, medizinische (audiologische) Räume.

Unabhängig von ihrer Größe und Verwendung haben alle Kabinen eines gemeinsam: Sie sollen akustischen Komfort bieten und gleichzeitig für ausreichende Belüftung sorgen.

Warum ist die Belüftung von Schallschutzkabinen so wichtig?

- Geringes Volumen und schneller Luftverbrauch

Ein typischer Ein-Personen-Schuppen hat ein Volumen von 1,5-3 m³, während ein Zwei-Personen-Schuppen ein Volumen von 3-6 m³ hat. Im Durchschnitt verbraucht ein Erwachsener 20-30 Liter Sauerstoff pro Stunde, während er etwa 20 Liter CO₂ ausstößt. In einem kleinen, geschlossenen Raum kann die CO₂-Konzentration bereits nach wenigen Minuten auf über 1.000 ppm ansteigen, was zu Schläfrigkeit und Konzentrationsschwäche führt.

- Thermischer Komfort und Feuchtigkeit

Die geschlossene Kabine heizt sich schnell auf, und zu den Wärmequellen gehören:

– der Nutzer selbst – es wird davon ausgegangen, dass eine Person, die Büroarbeit verrichtet, ca. 100-120 W in Form von Wärmestrahlung, Konvektion und Verdunstung,

– elektronische Geräte, LED-Beleuchtung und durch die Verglasung einfallendes Sonnenlicht.

Die fehlende Belüftung führt zu einem Temperaturanstieg von bis zu 3 bis 4°C in nur 15 Minuten.

- Anforderungen an die Hygiene

Die COVID-19-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit eines angemessenen Luftaustauschs in kleinen Räumen gelenkt. Die Belüftung minimiert das Risiko der Ansammlung von Aerosolen und unangenehmen Gerüchen, was insbesondere bei mehrmaliger Nutzung der Kabine im Laufe des Tages von entscheidender Bedeutung ist.

Normen und Empfehlungen

In Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen und den akustischen Normen:

- Die Mindestluftwechselrate sollte 20-30 m³/h pro Person betragen (Norm PN-83/B-03430),

- Die zulässige CO₂-Konzentration sollte 1000 ppm nicht überschreiten,

- Der Geräuschpegel des Ventilators sollte weniger als 35 dB(A) betragen, um die akustische Funktion des Schuppens nicht zu beeinträchtigen.

Lüftungslösungen für Schallschutzkabinen

Schwerkraftbelüftung

Dies ist die einfachste Art der Belüftung, die ohne Ventilatoren auskommt – sie beruht auf dem Druck- und Temperaturunterschied zwischen dem Gebäudeinneren und der Umgebung. Bei Schallschutzkabinen sind diese Unterschiede aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Lage in beheizten Räumen zu gering, sodass eine solche Belüftung oft wenig effektiv ist.

Mechanische Belüftung – Ventilatoren

Die am häufigsten verwendete Lösung in Schallschutzkabinen ist die Zwangsbelüftung – unter Verwendung leiser Axial- oder Radialventilatoren. Es ermöglicht eine vollständige Kontrolle über die Luftmenge und beeinträchtigt bei richtiger Auswahl nicht die Schalldämmung.

Arten von Ventilatoren, die in Schallschutzkabinen verwendet werden:

- Axialventilatoren

- Die einfachste Konstruktion.

- Geringe Dicke – einfacher Einbau in Kabinenwände und -decken.

- Sie sind für kleinere Ein-Mann-Häuser geeignet.

- Typische Durchflussmenge: 20-50 m³/h.

- Radialventilatoren (Zentrifugal)

- Leiser und effizienter mit höherer Kompression.

- Ermöglicht die Installation von Kanälen und akustischen Filtern.

- Wird in größeren Kabinen und Konferenzkabinen verwendet.

- EC-Ventilatoren (elektronisch kommutierter Motor)

- Höhere Energieeffizienz.

- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit.

- Längere Lebensdauer und weniger Lärm.

Gestaltung der Belüftung in Schallschutzkabinen

Berechnung des Lüftungsbedarfs

Die Grundlage für die Auswahl des Ventilators ist die Bestimmung des erforderlichen Luftdurchsatzes:

- Empfohlen werden 20-30 m³/h pro Person.

- Für einen 1-Personen-Stand: mindestens 25 m³/h.

- Für einen 4-Personen-Kabine: 80-100 m³/h.

In der Praxis empfiehlt es sich, einen Sicherheitsfaktor von 1,2-1,5 anzunehmen, da es zu Abweichungen bei der Abdichtung und Nutzung der Kabine kommen kann.

Akustik und Belüftung

Die Herausforderung besteht darin, Schallschutz und Belüftung in Einklang zu bringen. Einerseits legen wir Wert auf eine dichte Kabine, die Geräusche, die aus der Kabine dringen, aber auch solche, die in die Kabine gelangen können, wirksam dämpft. Andererseits muss für eine effektive Belüftung gesorgt werden, was die Anbringung von Öffnungen erfordert. Lüftungskanäle sind potenzielle „Schallbrücken“ und werden daher verwendet:

- Schalldämpfer in den Kanälen,

- Labyrinthventile mit einer Form, die die Schallwelle neutralisiert,

- Geräuscharme Ventilatoren (<35 dB(A)).

Luftfiltration

In modernen Kabinen werden Vorfilter (G3–G4) oder Aktivkohlefilter verwendet, insbesondere wenn sich die Kabine in öffentlichen Räumen befindet.

Steuerung der Belüftung

Beliebte Lösungen:

- Anwesenheitssensoren – der Ventilator schaltet sich automatisch ein, wenn das Gerätehaus in Betrieb ist.

- CO2-/Temperatursensoren – automatische Steuerung der Gebläsedrehzahl, basierend auf der Messung der CO2-Konzentration oder Temperatur

- Manuelle Steuerung – der Benutzer regelt die Lüftungsintensität selbst. Diese Lösung ist kostengünstiger, hat jedoch den Nachteil, dass die Gefahr besteht, dass die Ventilatoren eingeschaltet bleiben, was zu unnötigem Energieverbrauch führt.

Welche Ventilatoren sollten für eine Schallschutzkabine ausgewählt werden?

- Luftkapazität

- Min. 25 m³/h für eine 1-Personen-Kabine.

- Mindestens 80 m³/h für einen 4-Personen-Kabine.

- Schallpegel

- Nicht mehr als 30-35 dB(A) in einem Abstand von 1 m vom Auslass.

- Es lohnt sich, Ventilatoren mit akustisch profilierten Schaufeln zu wählen.

- Gebläsedruck

- In Kabinen mit längeren Kanälen und Filtern sind Radialventilatoren erforderlich (höherer Druck, z. B. 100-200 Pa).

- Energieeffizienz

- EC-Motoren, Leistungsaufnahme <15 W für kleine Kabinen und <30 W für größere Kabinen.

- Langlebigkeit und Wartung

- Kugellager, min. 40.000 Betriebsstunden.

- Einfacher Zugang für die Filterreinigung.

- Sicherheit und Zertifizierung

- CE-, RoHS- und Brandschutzbestimmungen.

Integration der Belüftung in die Struktur der Schallschutzkabine

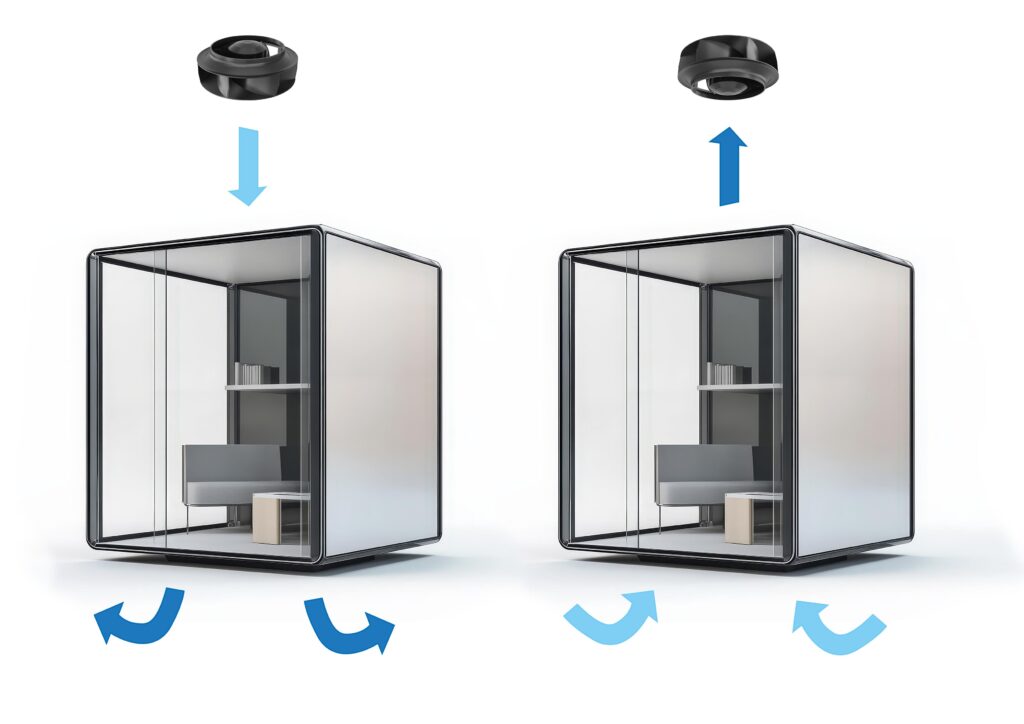

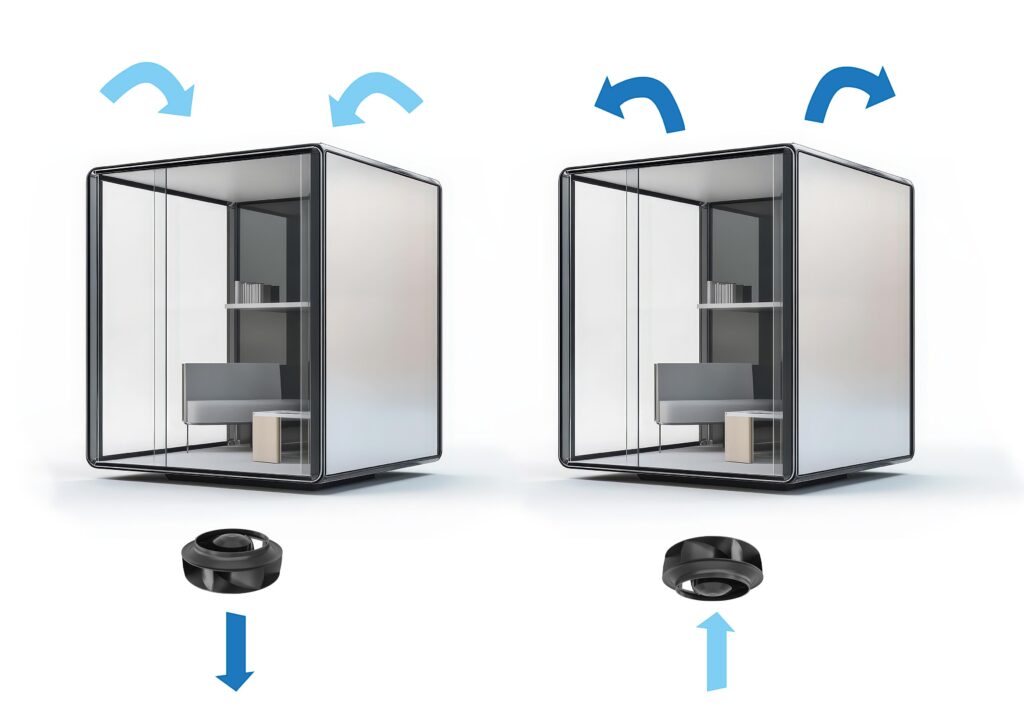

Die Positionierung des Ventilators, der Schalldämpfer sowie der Luftein- und -auslässe hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Konstruktion der Kabine, ihrem Verwendungszweck oder der Art der Montage. Meistens wird das Belüftungssystem auf dem Dach installiert, obwohl immer häufiger auch Lösungen mit einem im Boden installierten Ventilator zu finden sind. Beide Optionen haben ihre Vorteile und Grenzen.

| Standort des Ventilators | Luftzufuhr | Abzug | Vorteile | Nachteile |

| Dach | Von oben | Von unten | – einfache Konstruktion und Montage, – natürliche Luftzirkulation, – kein Wärmestau unter der Decke | – unangenehmer Luftzug über dem Kopf und die Notwendigkeit, ihn zu zerstreuen, – mehr Lärm (der Ventilator befindet sich in Kopfnähe) |

| Von unten | Von oben | – stabiler thermischer Komfort – geringere Gefahr von Zugluft im Gesicht | – Kältegefühl in den Beinen, – schwierigerer Einbau des Ventilators in den Boden, – mehr Lärm (der Ventilator befindet sich in Kopfnähe), – Risiko, Staub vom Boden aufzusaugen | |

| Fußboden | Von oben | Von unten | – Lüfter weniger hörbar (weiter vom Kopf entfernt) – vorhersehbare Luftzirkulation – geringeres Risiko von Zugluft | – höhere Installationskosten (Kanäle unter dem Boden) – schwierigere Wartung des Ventilators – begrenzter technischer Raum |

| Von unten | Von oben | – sehr effektive Belüftung – natürliche Luftbewegung von unten nach oben – hoher Wärmekomfort, – kein Luftzug im Gesicht – Ventilator weniger hörbar (weiter vom Kopf entfernt) | – Gefahr von kalten Füßen – schwierigere Installation – eingeschränkter Servicezugang |

Zusammenfassend:

- Ein Ventilator im Dach ist einfacher zu installieren und zu warten, birgt aber ein größeres Risiko, dass es zieht und mehr Lärm verursacht.

- Ein Unterflurlüfter verbessert den akustischen Komfort und verringert den Eindruck eines direkten Luftstroms, ist aber komplizierter zu installieren und schwieriger zu warten.

Dämpfung der Lüftergeräusche

- Verwendung von flexiblen Kanälen, Kanalschalldämpfern und Gummilagern.

- Installation des Ventilators in einem separaten Raum mit Schalldämmung.

Energieversorgung und Automatisierung

- Aus Sicherheitsgründen werden Ventilatoren normalerweise mit 12-24 V Gleichstrom betrieben.

- Kann in das Beleuchtungssystem integriert werden – der Ventilator schaltet sich zusammen mit dem Licht ein.

Zusammenfassung

Die Belüftung von Schallschutzkabinen ist kein Zusatz, sondern ein wesentliches Element, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten. Gut durchdachtes Belüftungssystem:

- Hält den CO₂-Gehalt niedrig und sorgt für frische Luft.

- Es stabilisiert die Temperatur und Feuchtigkeit im Inneren der Kabine.

- Beeinträchtigt weder die Schalldämmung noch den akustischen Komfort.

- Er arbeitet leise, energieeffizient und zuverlässig.

Autor: Grzegorz Perestaj, Regional Sales Director, AFL MOTORS

Vorgeschlagenes ventilator

Basierend auf den besprochenen Lösungen empfehlen wir folgendes Modell B3P133-EC072-101